この記事は上記のような悩みを抱えておられる個人事業主の方に向けて、差別化戦略の重要性や立案ステップ、成功のポイントをご紹介します。

たとえ同業者と同じカテゴリのサービスであっても、しっかりと差別化できる考え方をわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご確認ください。

はじめに個人事業主にとって差別化が重要な理由を押さえておきましょう。

差別化とは、同じカテゴリにある競合製品やサービスとの違いを明確化し、顧客が正しく区別できるようにするための取り組みです。

世の中には類似製品やサービスが溢れ、唯一無二の製品・サービスは数少ないと言えるでしょう。特に機能的な価値に違いはほとんどありません。

それは企業だけでなく、個人事業主も同じです。

個人事業主として提供している製品・サービスには、企業や同じ個人事業主など、競合となる事業提供者が必ず存在しています。

そういった状況において重要になるのが差別化なのです。その理由を見ていきましょう。

差別化が重要な理由として、まず挙げられるのが選ばれる存在になれるという点です。

差別化要素が明確になっていない場合、見込み顧客が競合製品・サービスとの違いを理解できず、特徴的な要素を訴求している競合を選んでしまう可能性があります。

その点、差別化の取り組みを通じて製品やサービスの特徴を明確にしておけば、こちらから強く売り込まなくても、その特徴に惹かれる顧客から自然と選ばれる存在になれるでしょう。

価格競争から脱却できる点も、差別化に取り組むべき理由として挙げられます。

差別化を行わない場合、競合製品・サービスとの比較要素において価格の占める割合が多くなり、価格が安い方へと顧客が流れていく可能性が高くなります。

しかし差別化に取り組むことで価格以外の選ぶべき理由を提供でき、競合との価格競争から抜け出すことができるのです。

その結果、不必要に値段を下げる必要もなくなり、収入面を安定させることもできるでしょう。

ここからは具体的な差別化戦略の立案の流れを、5つのステップに分けて解説します。

差別化要素を明確にする前に、まずは自分のビジネスを取り巻く現状を整理した上で、差別化の方向性に当たりをつけます。

顧客(Customer)、競合(Competitor)、自分(Company)の3つのCに分けて現状を整理する3C分析を行いましょう。

上記のように個々の情報を整理した上で、3つのCをかけ合わせながら、以下の2点を重点的に考察していきます。

自分だけが満たせているニーズは手っ取り早く差別化要素に繋がりますが、模倣しやすい内容であれば、すぐに価格競争に陥ってしまいます。

そのため自分も競合も満たせていないニーズに着目し、できるだけ競合が模倣しにくい領域での差別化を目指すべきでしょう。

現状分析が終わった後は、STPというフレームワークを用いて、差別化要素を見極めていくステップに入ります。それぞれ見ていきましょう。

まずは市場をいくつかの属性に基づき細分化していく作業、つまりセグメンテーションに取り組みます。

セグメンテーションでは、現状分析で当たりをつけた差別化の方向性と親和性の高い市場を探すために、様々な属性を用いて市場を細分化するのです。

セグメントを切り分ける際に用いる基準には以下のような要素があります。

これらの要素を活用しつつ、提供している製品・サービス特有の変数(例えばコンサルの場合、ビジネス書籍の購入に使っている金額や過去のコンサル利用経験など)も含めることで、より精度の高いセグメンテーションが実現できるでしょう。

市場をいくつかのセグメントに分類した後は、その中からターゲットとするセグメントを決めます。

セグメントの中で、自分の提供する製品・サービスや差別化の方向性に対して、最も共感を抱いてくれる可能性の高いセグメントを選ぶことが重要になるでしょう。

ターゲットとするセグメントを選定したら、そのセグメントを構成している変数を基に、具体的な人物像であるペルソナを策定します。

年齢や性別、職業や住所などのプロフィールに加え、趣味や価値観、購買傾向などの項目まで詳細に定めて、本当に存在するかのような人物像に仕上げましょう。

ペルソナを策定した後は、ペルソナのニーズや不満に感じていること、嬉しいと感じる瞬間などを考察することが重要になります。

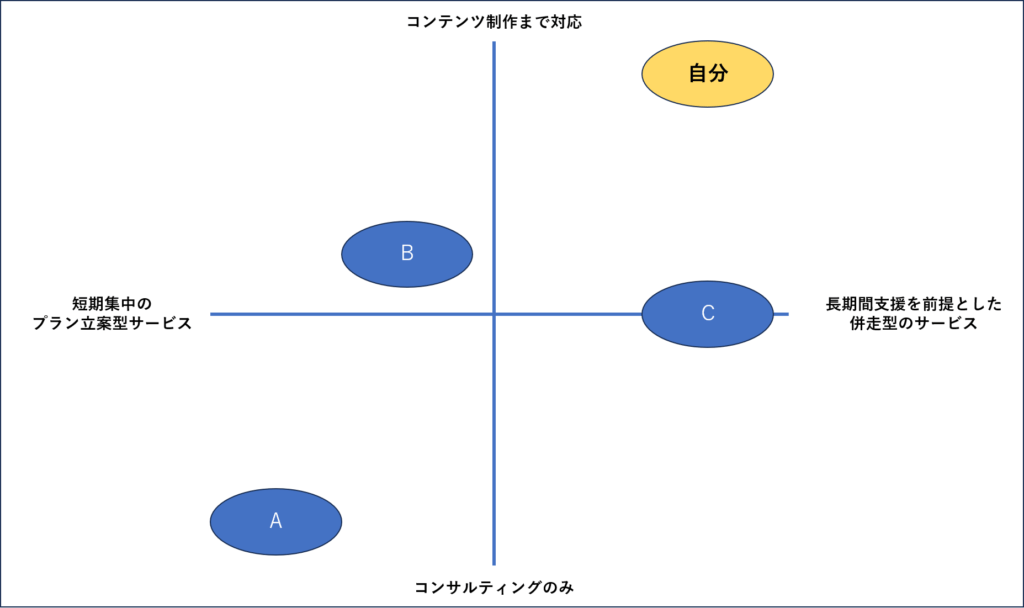

ターゲティングで定まったペルソナを前提に、競合を踏まえて「どのポジションを獲得すれば差別化に繋がるのか」を検討する作業、ポジショニングに入ります。

ポジショニングを考える際は、以下のようなポジショニングマップを作成するとよいでしょう。

ポジショニングマップの縦・横軸は、現状分析で導き出した差別化の方向性をベースに考えます。

どの軸でポジショニングマップを作成すれば、自分の製品・サービスが競合優位性を発揮できるのかを考え、ポジションを策定しましょう。

先のステップで策定したポジションを踏まえ、USPを明確化します。

USPとはUnique Sales Propositionの略で、独自の強みや価値を指す言葉です。

ポジショニングマップの軸を基にしながらUSPを策定することで、顧客に対して選ぶべき理由を提供することが可能になります。

先のポジショニングマップ例からUSPを導くとすれば、「戦略立案からWebコンテンツ制作までをトータルにサポートする併走型コンサルティングサービス」となるでしょう。

実際にUSPを策定する際は、先のポジショニングマップの軸に、ペルソナのニーズなどを掛け合わせて策定することがポイントになります。

次に行うべきはコンセプトの策定です。

USPのままでも顧客に伝わりますが、少々堅苦しい印象を与え、記憶にも残りにくいと言えます。

そのため記憶しやすいように、先のUSPを端的に表すコンセプトを策定するのです。

例えば先のUSPを踏まえると、「コンサルタントじゃなく、パートナーです。」といったコンセプトにしてみるとどうでしょうか。

コンセプトの質はさておき、先のUSPのまま伝えるよりも記憶に残りやすいことは言うまでもありません。

このようにコンセプトを策定することで、差別化の源泉であるUSPを、顧客によりわかりやすく伝えることができるのです。

差別化戦略の最後のステップは、コンセプトを施策に反映していくという点です。

コンセプトが正しく伝わるように、マーケティングやセールスにおける各施策に反映させ、見込み顧客に対して繰り返し訴求していきましょう。

Webサイトは勿論、パンフレットや営業用の資料、名刺やメールにおける署名など、あらゆる顧客接点にコンセプトを記載することで、効率的に浸透させていくことが可能です。

ただしコンセプトはただ伝えるだけでは意味がなく、サービス提供者である貴方自身がそのコンセプトを体現していなければ意味がないのです。

そのためコンセプトを深く伝えるためには、どういう言動がふさわしいのかを考え、自分自身をセルフブランディングすることが求められるでしょう。

最後に差別化戦略を成功させるポイントについてご紹介します。

一つ目のポイントは機能的な価値を差別化の源泉としないという点です。

USPを策定する時に商品やサービスの直接的な価値(機能や価格など)を源泉とした場合、競合による模倣可能性が高まり、仮に差別化が実現できたとしても、すぐに差別化効果が無くなってしまうでしょう。

そのため差別化に取り組む際は、商品・サービスがもたらす便益や独自のオプション要素といった、競合が模倣しにくい要素を源泉とすることが重要になります。

次に挙げられるのは、一貫性と継続性を意識するという点です。

差別化を行うには、あらゆる顧客接点においてコンセプトに基づいたコミュニケーションを一貫して行う必要があります。

Webサイトがコンセプトをベースとした内容を訴求していても、営業資料などでコンセプトやUSPとは関係のない訴求をしている場合、差別化要素が顧客に正しく伝わることはないのです。

またコンセプトは一度だけ伝えても、顧客に浸透することはないため、継続的に発信していくことが求められます。

次に挙げられるポイントは、顧客ニーズを前提に構築するという点です。

いくら競合と差別化できていても、その差別化要素が顧客の誰一人として求めていないような内容である場合、結局顧客に選ばれることはありません。

そのため差別化要素であるUSPは、3C分析やポジショニングマップで分析した顧客ニーズを起点に考えることが重要になります。

コンセプトを補完するストーリーを用意するというのも、重要なポイントです。

USPやコンセプトだけを伝えても、顧客からすれば信憑性に欠ける場合があります。

信憑性を補完する上で、コンセプトを掲げるに至った背景やストーリー、根拠などをコンテンツとして訴求することが効果的です。

コンセプトとストーリーを併せて訴求できれば、コンセプトに対する信頼も獲得しながら、差別化要素の浸透にも繋げられるでしょう。

次に挙げられるのは、USPとコンセプトは定期的に見直すという点です。

競合や顧客ニーズを踏まえ、模倣しにくい差別化要素を創り上げても、いずれは追随してくる競合が現れる可能性はなくなりません。

そのため定期的に競合や顧客ニーズ分析に取り組み、USPやコンセプトを見直したり、調整したりする必要があります。

これらの取り組みを継続することで、将来にわたって顧客から選ばれる存在として、安定したビジネスを展開できるでしょう。

ポイントの最後に挙げられるのは、業務委託をしている場合、受託者に対してもコンセプトに関する教育を実施するという点です。

個人事業主としてビジネスを行っている方の中には、業務を委託をしている方もいらっしゃるでしょう。

そういった場合、自分がUSPやコンセプトを理解していても、顧客接点となりうる業務の受託者が理解していなければ、訴求するメッセージなどにズレが生じて差別化要素が正しく伝わらない恐れがあります。

そのため業務受託者に対してもUSPやコンセプト、それに基づくコミュニケーションなどを教育することが重要なポイントになるのです。

今回は個人事業主の方に向けて差別化戦略が必要な理由や、立案の流れ、成功のポイントまでまとめて解説してきましたが、いかがでしたか。

世の中に類似製品・サービスが溢れた現代社会において、企業だけでなく、個人事業主にとっても差別化戦略は必須となります。

差別化をしっかりと行うことで、競合との競争に勝ち抜き、選ばれる存在として安定したビジネス展開ができるでしょう。

ぜひこの記事を参考に、差別化戦略に取り組んでいただければ幸いです。