この記事は上記のようなお悩みを抱えている方に向けて、ペルソナの概要やメリットを踏まえた上で、具体的な作り方をわかりやすく解説します。

作成する上で押さえておくべきコツや、ペルソナ作成後に必要なアクションなどもご紹介していますので、ぜひご一読ください。

まずはペルソナの概要やターゲットとの違いについて確認しましょう。

ペルソナとは、マーケティングにおけるターゲット設定時に活用されるフレームワークであり、ターゲット顧客の具体的な人物像を表します。

元々ラテン語における「仮面」を指す言葉でしたが、心理学者のカール・グスタフ・ユングは「人間の外的側面」という概念を表す言葉として「ペルソナ」を用いました。

ここから転じて、マーケティングにおけるターゲット顧客の具体的な人物像をペルソナと呼ぶようになったのです。

マーケティングにおけるターゲット顧客は、基本的に「30代・男性・大卒・都内在住」といった形で、各属性を羅列したものとして表されることが多くなります。

これらの属性に加え、価値観や志向、休日の過ごし方などの要素も加味し、本当にいるかのような人物像として、肉付けしたものがペルソナなのです。

ただし企業や事業者によっては、ペルソナと同じ水準で詳細に作り込んだものでもターゲットと呼ぶ場合もあるため、その点は留意しておきましょう。

次にペルソナを作るメリットについてご紹介します。

一般的なターゲットの段階では、顧客の持つ属性や特徴は把握できても、ニーズや行動といった要素までは分析できません。

その点、ペルソナを作成することで、ターゲット顧客の抱えているニーズや悩み、購買傾向などを深く考察できるのです。

ペルソナを作ることなく顧客へのアプローチを検討した場合、事業者側の視点しか考慮されず、精度の高い施策を立案できない可能性が高くなります。

一方で、顧客に対するアプローチを検討する際にペルソナを作ることで、ターゲット顧客に感情移入し、顧客視点から最適なアプローチを考えることができるでしょう。

個人事業主であっても、顧客へのマーケティング施策の内、一部を外部委託するケースもあるでしょう。

そういった際に、委託先関係者との間でターゲット顧客像のイメージにずれが生じると、アプローチの精度が落ちてしまいます。

しかしペルソナとして具体化しておくことで、ターゲット顧客に関するイメージや認識を共有でき、一貫性を持ったアプローチを実現できるでしょう。

ターゲット顧客へのイメージや理解が曖昧になっていると、提供するコンテンツや訴求点も曖昧になり、マーケティング全体が非効率な活動になりかねません。

しかしペルソナを作成することで、コンテンツを検討する際にペルソナを起点に考えていくことができるため、コンテンツの方向性がブレることなく、一貫性を持って訴求できます。

その結果、各コンテンツの効果が蓄積され、購買などの成果を生み出せるのです。

ここからはペルソナの具体的な作り方について、いくつかのステップに分けてご紹介します。

マーケティングにおける目標や自身の提供する製品・サービスとの接点を踏まえつつ、ターゲット顧客について「どういった情報がほしいのか」を検討しながら、ペルソナを構成する項目を洗い出していきましょう。

もし提供している製品・サービスが複数あり、ターゲット顧客が異なる場合は、各製品・サービスに最適化したフォーマットをそれぞれ用意します。

ペルソナに含まれる主な項目

一般的なペルソナには、以下のような項目が含まれることが多くなります。

これらの項目をベースとしつつ、提供する製品・サービスに適した項目を取り入れて調整しましょう。

顧客を様々な属性を用いて、いくつかのセグメントに分類します。

セグメントを分類する際は、以下のような属性を用いることになるでしょう。

また製品・サービス特有の要素も属性として加えることで、より精度の高いペルソナを作成することが可能です。

例えばコンサルティングサービスを提供している場合、以下のような要素を加えると良いでしょう。

分類したセグメントの中から、自分が提供する製品・サービスと親和性が高いセグメントを抽出し、ターゲットセグメントとして決定します。

ターゲットセグメントの時点では、具体的な人物像はまだ現れず、以下のようにあくまで属性が羅列されている状態です。

ターゲットセグメントが決まった後は、セグメントを構成する各属性や要素をリスト化してまとめておきましょう。

ターゲットセグメントを選定した時点で、フォーマット項目の内、年齢や性別といった項目は埋められますが、ライフスタイルや休日の過ごし方などの情報までは網羅できないことが多くなります。

そこでターゲットセグメントに属する既存顧客、あるいはターゲットセグメントに近い既存顧客に対して、インタビューやアンケートを実施し、生の情報を集める必要があるのです。

フォーマット項目を基にしながら、足りていない情報を収集していきましょう。

ここまでのステップで整理した情報をフォーマットに入力し、具体的な人物像として肉付けしていきましょう。

ペルソナとして完成させる際は、テキストによる情報だけでなく、顔写真や服装といったビジュアル要素も含めて設定しておくことで、より具体的なイメージが湧きやすくなります。

インターネットや雑誌などから切り抜いて、コラージュしておくと良いでしょう。

続いて、ペルソナを作る際のコツをご紹介します。

これまでの事業活動で蓄積された顧客に関するデータを参照し、それらの情報を盛り込むことで、より実態に即したペルソナを作れます。

既存顧客が抱えていた悩みやニーズ、商談を通じて得た情報などは、積極的に活用しましょう。

時間や工数を無限にかけられるのであれば、あらゆる項目を網羅したペルソナを作るべきですが、サービス提供のための時間や他業務があることを踏まえると、現実的ではありません。

そのため、自身の提供する製品・サービスとの接点を踏まえながら、必要な情報だけをペルソナの項目に含めて、情報収集する必要があるでしょう。

BtoBの場合は、個人にフォーカスしたペルソナ(担当者ペルソナ)だけではなく、企業レベルのペルソナも作成しましょう。

企業ペルソナには以下のような項目が含まれます。

担当者ペルソナと企業ペルソナ双方を定義することで、より精度の高いアプローチを実現できるでしょう。

情報収集の精度や効率を高める上で、事前にフォーマットを作成しておくことは重要です。

しかしフォーマットに固執し過ぎると、「フォーマットの項目に含まれていないから」という理由で、貴重な情報を排除してしまうリスクが生じます。

そのため、フォーマットに含まれていない項目であっても、アプローチ検討に役立つと考えられる情報は、柔軟に取り入れることが重要になるでしょう。

様々な情報を収集して作り上げたペルソナであっても、実際の運用過程においては、不足している情報が出てきたり、認識を間違えていたりすることは起こり得ます。

そのため作成したペルソナをそのまま使い続けるのではなく、マーケティング活動の成果と照らし合わせながら、継続的に改善を行うことが重要になるのです。

運用と改善のサイクルを継続的に回すことで、現実的かつ効果的なペルソナ運用を実現できるでしょう。

最後にペルソナを作った後にすべきこととして、以下の取り組みをご紹介します。

カスタマージャーニーとは、認知から購買までに至る各プロセスにおいて、顧客の抱える悩みやニーズ、それに応じて提供すべき情報やコンテンツなどをまとめた資料です。

ペルソナを作成した後、カスタマージャーニーも併せて策定することで、プロセス全体を俯瞰しながら具体的なアプローチを設計できます。

カスタマージャーニーは横軸に購買プロセス(例えば、認知⇒興味関心⇒比較検討⇒購買⇒リピート)、横軸にペルソナに関する情報やアプローチ内容を置いたマトリクスとして作成します。

ペルソナを起点としつつ、これらの項目を購買プロセスごとに整理することで、より深く顧客やニーズについて考察できるでしょう。

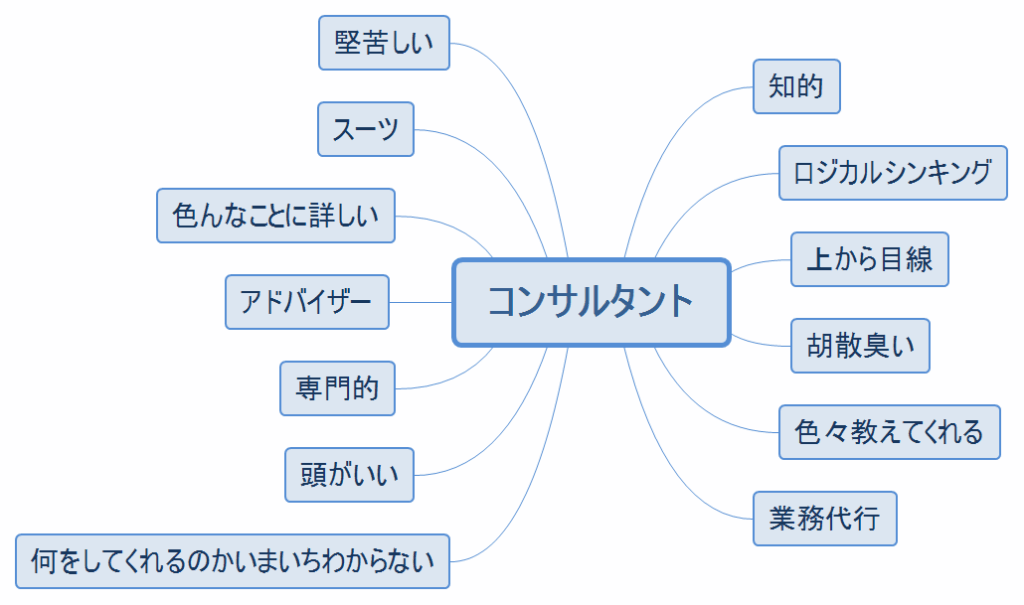

マインドマップとは、自身が提供する製品・サービスなどに対して、ペルソナがどんなイメージや連想をしているかを図示した資料です。

例えばコンサルティングサービスを提供している場合、以下のようなマインドマップが想定されます。

上図はイメージを掴んでもらうために簡素化していますが、実際にはもっと細かく連想を重ねていき、ペルソナの思考を深く考察していきます。

マインドマップを作成する際は、製品・サービスに対するポジティブな意見だけでなく、ネガティブな意見も取り入れることが重要です。

ポジティブとネガティブ、両方の連想を取り入れることで、コンテンツや訴求すべきメッセージの方向性をより具体的に考えられるでしょう。

今回はペルソナの作り方をテーマに、ペルソナの概要やメリットなどを踏まえて解説しました。

顧客の価値観が多様化した現代において、曖昧なターゲット設定では、効果的なマーケティングアプローチは実現できません。

ターゲット顧客をペルソナとして具体化し、ニーズや悩みなどを深く考察することで、はじめて有効な施策や訴求すべきポイントを明確にできるのです。

この記事を参考に、ペルソナ作成に取り組んでいただければ幸いです。